老旧小区改造不仅是建设问题,更是治理问题

2020年6月6日,中山大学中国区域协调发展与乡村建设研究院李郇院长受邀前往福建省住房和城乡建设厅参加福建省老旧小区改造视频培训会,开展《老旧小区的实践与思考——美好环境与幸福生活共同缔造》的专题讲座。李郇院长指出,老旧小区改造不仅是建设问题,更是治理问题。

图 李郇院长介绍老旧小区的实践与思考

图 视频培训会议主会场

一、老旧小区改造的紧迫性与重要性

老旧小区改造很重要又很迫切。全国2000年以前建成的老旧小区15.9万个,是城市品质的“洼地”,也是老百姓矛盾体现最大的地方。根据7月住房和城乡建设部公布的数据显示,我国待改造城镇老旧小区达17万个,涉及居民上2亿人。全国约有60多亿平方米的城镇老旧小区存在市政基础设施老化、无障碍设施不足、公共服务缺失等问题,亟需改造提升。老旧小区改造是改善老百姓基本民生保障的需要,能够体现老百姓最切身的利益;通过老旧小区改造,能够满足老百姓美好生活需求,使其住有所居、安居乐业。老城区又充满了种种乡愁,一直是人们心中重要的记忆。如果老旧小区改造把文化都破坏掉,基本就是把城市重要的根一起磨灭掉了。

在新冠肺炎疫情的冲击下,我国经济发展面临极大挑战。2020年一季度我国GDP实际同比增长-6.8%,为1992年实施季度GDP核算以来首次负增长。中国面临的当务之急是扩大内需。而推进老旧小区改造,对稳投资稳增长都具有积极作用。政府通过财政支出与配套政策支持进行老旧小区改造,提升了直接投资数额,并带动、吸引社会资本扩大投资金额。通过对老旧小区进行改造,从而营造新的社区消费圈,在实现延长产业链效果的同时促进社区的可持续发展。

二、老旧小区改造既是建设问题又是治理问题

老旧小区改造不仅仅是建设问题,还是治理问题。不能把老旧小区改造当做是简单的工程问题,而是要把老旧小区当做治理能力与治理体系现代化的重要体现。

国家在城市建设方面积累了大量经验,但在实施老旧小区改造时却发现困难重重。在“单位制”改革后,单位退出社区,老旧小区缺乏有力的管理主体。老旧小区产权主体多元,包括单位房、直管公房、华侨房、公私混合房、私私共有房、经租房和私宅土地等多种类型;房产权属复杂,产权空间破碎导致较高的交易成本。老旧小区一宅多户现象严重,每一户住的面积大小不一,甚至存在层层分租的情况。此外,老旧小区旧房多,人口密度非常高。因为长期有人住,所以危房数量比较少。但另一方面因为集聚了大量人口,进一步增加了改造的难度。老旧小区改造也不同于传统的规划改造。按照传统规划对建筑红线、道路红线、消防通道等的要求,老旧小区改造几乎寸步难行。现有的住宅消防、房屋加建等建设管理规则是基于新城开发制定的,在老旧小区中,历史发展形成的窄街巷间距无法满足消防安全要求。停滞的老建筑与发展的人居环境需求存在显著冲突。

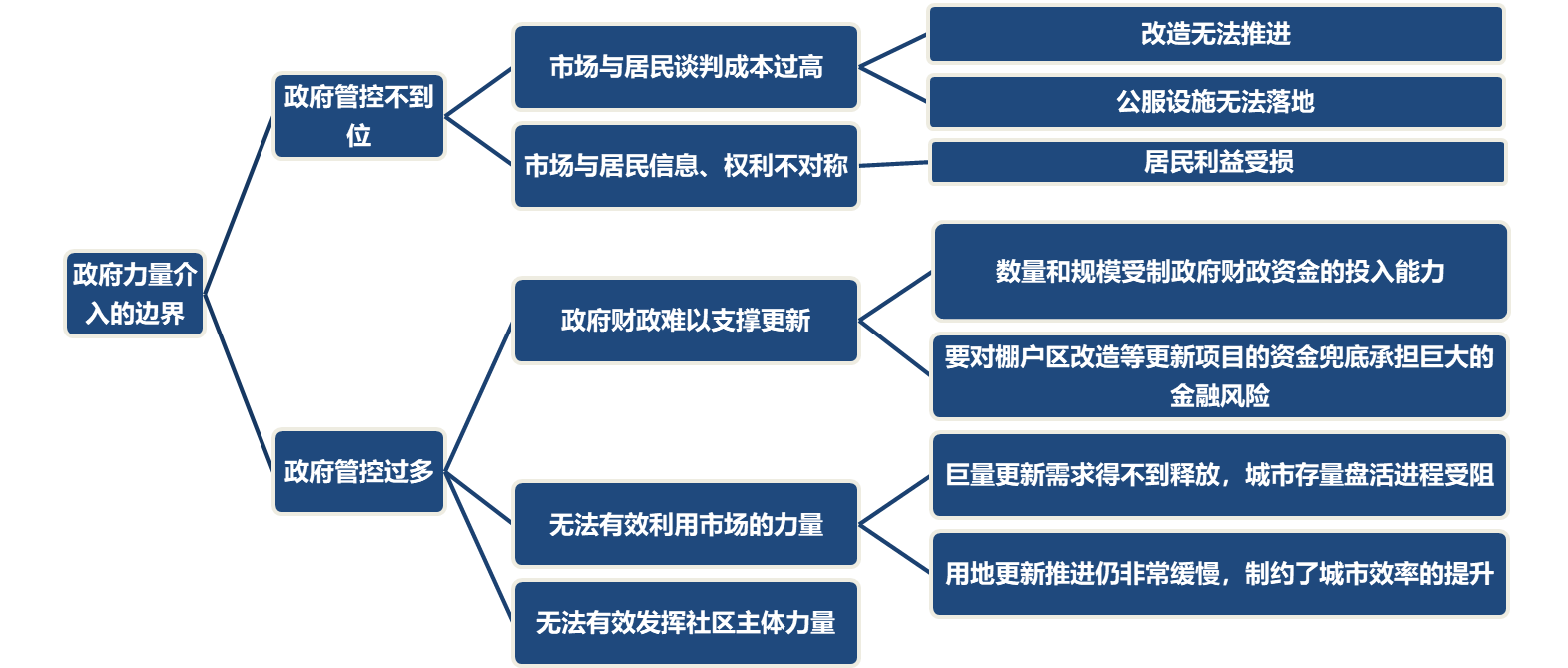

同时旧城区改造多为中央和地方政府实行的城市公共政策,是经济问题、社会问题、民生问题与空间问题的复合,政府力量介入的广度和深度难以把握。政府管控不到位,会导致改造无法推进,公共服务设施难以落地;如果政府介入太多,政府财政难以负担得起大量的改造任务,而且也无法有效发挥社区主体力量。

图 政府力量介入的边界

三、老旧小区改造的愿景与方法

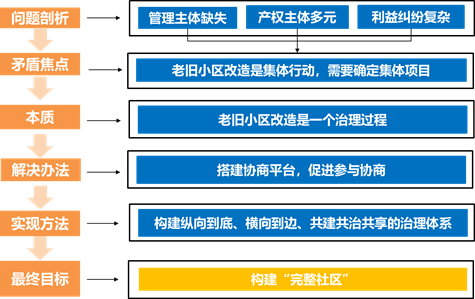

面对管理主体缺失、产权主体多元与利益纠纷复杂的情况下,传统改造方式难以走通。老旧小区改造是一项集体行动,必须把老旧小区改造跟治理结合在一起,才能把习总书记关于实现治理最后一公里的问题给解决好,构建党组织领导的共建共治共享的城乡基层治理格局。在这个过程中,通过搭建多方协商讨论的平台,充分发挥社区主体作用,把共同缔造作为其中一个重要方法,把人人对美好环境的向往跟改造的空间结合起来。只有以空间为载体,才能形成共识,促使群众从身边事情做起,从而构建起“纵向到底、横向到边、共建共治共享的治理体系”,最终实现建设完整社区的愿景。此外,老旧小区改造也是一种投资拉动、促进消费的多方共赢的方式,在开展老旧小区改造过程中积极探索社会与市场力量介入的方式,探索建立养老服务、保洁服务等长效运营机制,把短期收入变为长期收入;通过长期运营回报激励社会与市场力量参与到老旧小区改造中。

图 老旧小区既是建设问题,也是治理问题

图 老旧小区改造的愿景——完整社区