日本如何实现农业机械化

潘沐哲 中山大学地理科学与规划学院,中国区域协调发展与乡村建设研究院硕士研究生

版权说明:感谢作者授权发布,如有转载等事宜,请联系原作者

“十三五”以来,我国农业农村发展取得历史性成就,粮食连年丰收、产量多年保持在1.3万亿斤以上,农民人均收入提前实现比2010年翻一番,脱贫攻坚目标任务如期完成,乡村振兴实现良好开局。“十四五”时期,我国“三农”工作的重心将转向全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化。近日,《中共中央 国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》《农业农村部关于落实好党中央、国务院2021年农业农村重点工作部署的实施意见》等政策文件相继发布,对我国的“三农”工作进行了决策部署。

农业现代化离不开高水平的农业机械化,发达国家的经验表明实现农业现代化需要以农业机械化为前提。作为农业大国,我国的农业发展虽已取得举世瞩目的成就,但农业现代化综合水平和农业机械化水平都与欧美日韩等发达国家之间存在较大差距。上述政策文件均提到加快推进农业现代化,提升物质技术装备水平,强化现代农业基础支撑,将大力推进农业机械化作为工作重点。

日本是现代农业发展水平极高的发达国家之一,在推广农业机械化生产方面拥有成功的实践经验。日本虽然在社会经济制度上与我国存在差异,但两国在发展农业的条件上却有较高的相似性,例如同样面临着人多地少、农村空心化、农业人口老龄化严重等问题。因此,日本推广农业机械化的经验对我国具有一定的启示和参考价值。

01 日本农业发展的困境

日本国土以山地丘陵为主,不利于发展大规模农业。日本群岛大多由多山的岛屿组成,国土总面积约37.8万平方公里,略小于云南,四个主要的岛屿为北海道、本州、四国和九州。日本山地成脊状分布于日本的中央,将日本的国土分割为太平洋一侧和日本海一侧,国土当中约61%是海拔300m以上的山地,18%是海拔300m以下的丘陵,二者相加将近占国土的80%。

日本农村空心化和老龄化现象严重。1955年,日本主要经济指标已恢复至战前水平,进入“高速发展”时期。工业和城市的繁荣吸引了大量农村青年劳动力转移,农业劳动力素质不断下降,农村空心化和老龄化现象十分严重。1950—1970年间,第一产业从业人员人数比例从48.5%跌至19.3%,第二产业从业人数占比则从21.8%上升至34%,农业和非农业收入差距也扩大至1∶2.5。

(图片来源:Pexels)

02 日本农业机械化发展的三个阶段

- 起步阶段(二战后至20世纪80年代初期)

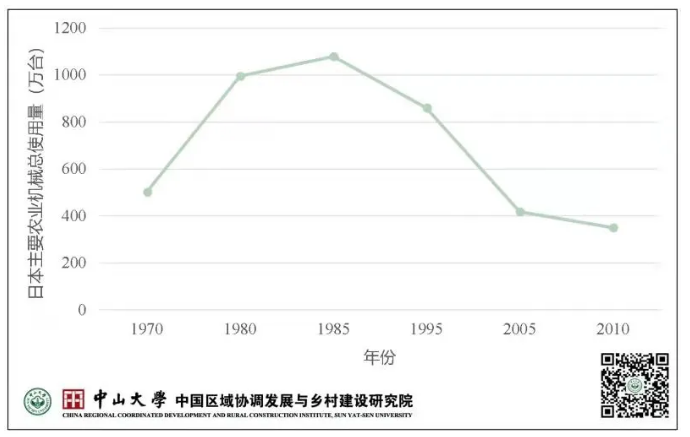

二战后日本经济处于恢复期,农业发展停滞。自1946年起,日本政府先后出台了一系列促进农业机械化的法律法规,大力推广农业机械化。在初期,日本主要推广价格较低的小型农机设备,农业机械覆盖率快速提高,有力地促进了农业生产的发展的农业劳动力的转移,在短期内基本解决了粮食的自给问题。在20世纪60年代初到80年代初这段时间内,日本经济发展迅速,农村劳动力向城市大量转移,农业劳动力不足的矛盾日益突出。为适应新形势的需要,宽幅联合收割机、高速插秧机、拖拉机等大中型农机设备逐渐被推广,日本农业生产基本实现了机械化。根据日本农林水产省官方公布的统计数据,1970年日本主要农业机械的总使用量为501.7万台,到1980年该数值增加至995.6万台,几乎翻了一番,可以看出在该阶段日本农业机械化的推广速度之快。

- 饱和阶段(20世纪80年代初期至90年代中期)

由于耕地面积有限,在农业机械化水平快速提升之后,日本对于农业机械的需求逐渐趋于饱和,农业机械化的增长速度明显降低。在1980至1985年间,日本主要农业机械的总使用量仅增长了82.7万台,增长率仅为8.3%;而在1985至1995年间,总使用量由1078.3万台下降至860万台,减少了20.2%。

- 转型阶段(20世纪90年代中期至今)

随着日本老龄化的加剧和农村空心化现象的进一步严重,日本需要进一步提高农业生产效率以缓解农业劳动力的不足。在该阶段,先前那些老旧、性能单一、效率低下的老式农机设备逐渐被淘汰,小型、轻便、易操作、自动化程度高的农机设备得到了快速推广和利用。统计数据显示,随着步式拖拉机、割捆机、水稻烘干机等农机设备逐步被淘汰,日本主要农业机械的总使用数量在2005年快速下降至417.8万台,并在2010年进一步下降至350.3万台。在该阶段,日本的农业机械化发展又前两阶段的数量扩张转型为对质量和效率的注重,逐步发展高品质农业。

图:1970-2010年日本农业机械使用情况

(数据来源:日本农林水产省官方数据)

03 日本推广农业机械化的措施

- 进行土地改良

以丘陵山区为主的地形地貌和零碎分散的农田布局严重制约了日本农业机械化的发展。日本政府在1949 年出台了《土地改良法》,并于1956 年配套出台了《土地改良事业关系补助金交付要纲》,对耕地整理开发、田间区划、田间道路修建等方面给予补助。同时,日本政府重点以村落为基础区域,以农户意愿为核心组织实施了长达40年的四期土地改良长期计划。以水稻种植为例,对原本零碎分散、不适用于机械化作业的水田进行条田化规格整理,改良为标准长100米,宽30米,水平度小于2.5厘米的“标准水田”,并在此基础上进一步兴修排灌设施、加强农田连片、修建机耕道路等。这些措施为日本农业机械化创造了条件。

- 出台法律法规,实行扶持政策

日本政府在1946-1961年间先后出台了《农业机械化促进法》《农业基本法》等 4 部重要的政策法规,对农业发展规划、目标及农业机械化等相关主张作了详细规定,建立起相对完备的法律政策体系,有效提高了农业机械化水平。

为鼓励农户购买农机设备,提高农民使用农机设备的积极性,日本政府为购买农机设备的农民提供了高额补贴和贷款服务。1964年以来,对于购买农机设备的农民,政府会给予其10%-50%的补贴资金,特别是购买使用技术先进、价格高昂的农机设备,补贴比例和额度会更大。政府还设立了农业改革基金,为农户提供优惠的融资贷款政策,较好地解决了农户购置农机设备的资金问题。

- 实行小规模精细机械化模式

由于耕地面积有限和农业从业人员数量的锐减,日本非常重视农业生产的精细化和农业机械化。但同时由于普通农户的耕地持有量并不多,因此其通常采用的农机设备以小型自用式农具为主。战后初期,日本乡村中的农业劳动力以老人和妇女为主,这种使用小型农机设备的精细化农业生产模式也较好地适应了这一特征,农业机械的普及率迅速提高。

- 农户互助合作,农机共用

日本针对农户小而全的农业经营形式建立了“农业机械银行”,有效地解决了农机化资金不足的问题。具体做法是由几户农户联合起来,一家买收割机,另一家买插秧机,其余的几家分别买拖拉机、排灌机械等,独立经营管理,统一集中协调使用,使用人向机具所有者支付租金。这种农机共用的联合互助模式即有效地解决了农民缺乏购买农机设备的资金问题,又保证了农业机械化的效率,促进了日本农业机械化的发展。

总体上看,日本农业机械化发展的每一阶段都是与当时日本的经济发展水平和社会结构特征相适应的,并且日本政府也通过出台相关政策法规、进行土地改良、调整农机经营模式等方式推动农业机械化的合理发展。合理借鉴日本推广农业机械化的经验,能够加快我国农业机械化的进程,推动实现农业农村现代化。

参考文献:

[1]闫子双.日本农机化发展特点[J].当代农机,2010(09):52-54.

[2]何琳.日本农机工业给我们的启示[J].现代农业装备,2013(06):59-61.

[3]杨印生,陈旭.日本农业机械化经验分析[J].现代日本经济,2018,37(02):77-86.

[4]张宗毅,李庆东.日韩丘陵山区农业机械化发展的经验[J].农机科技推广,2019(08):8-11.

[5]池元吉.试论日本农业现代化道路[J].日本学刊,1991(02):35-51.

[6]陈进,陈敏.亚洲发达国家及地区丘陵山区农业机械化发展的经验与启示[J].四川农机,2009(05):33-35.