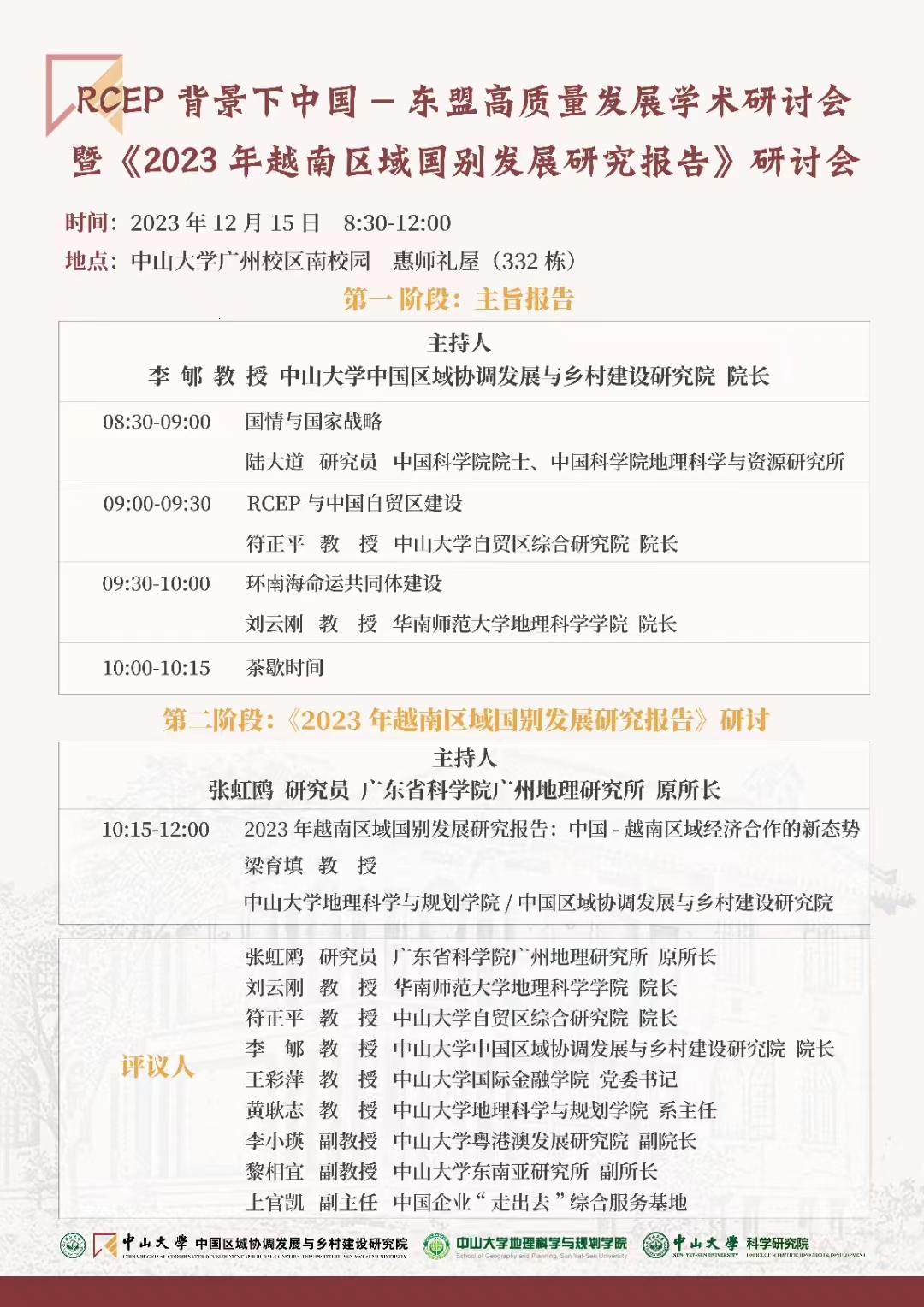

RCEP背景下中国-东盟高质量发展学术研讨会暨《2023年越南区域国别发展研究报告》研讨会成功举办

由中山大学中国区域协调发展与乡村建设研究院、地理科学与规划学院和中山大学科学研究院主办的“RCEP背景下中国-东盟高质量发展学术研讨会暨《2023年越南区域国别发展研究报告》研讨会”于2023年12月15日在中山大学332栋惠师礼屋成功举办。会议聚焦于中国—东盟高质量发展,以及如何构建中越命运共同体。

2023年12月15日,由中山大学中国区域协调发展与乡村建设研究院、中山大学地理科学与规划学院和中山大学科学研究院主办的“RCEP背景下中国—东盟高质量发展学术研讨会暨《2023年越南区域国别发展研究报告》研讨会”顺利召开。本次会议邀请了中国科学院地理科学与资源研究所陆大道院士、中山大学自贸区综合研究院院长符正平教授、华南师范大学地理科学学院院长刘云刚教授、中山大学地理科学与规划学院、中国区域协调发展与乡村建设研究院梁育填教授作报告分享;中山大学中国区域协调发展与乡村建设研究院院长李郇教授、广东省科学院广州地理研究所原所长张虹鸥研究员、中山大学国际金融学院党委书记王彩萍教授、中山大学地理科学与规划学院黄耿志教授、中山大学粤港澳发展研究院副院长李小瑛副教授、中山大学东南亚研究所副所长黎相宜副教授和中国企业“走出去”综合服务基地鹿琦副主任,以及中山大学、广东省社科院的师生等参会研讨。

会议分别由李郇教授和张虹鸥研究员主持,基于学科交叉融合视角,研讨如何构建中越命运共同体,以期助力中国-东盟高质量发展。

图1 会议现场

主旨报告:RCEP背景下中国—东盟高质量发展学术研讨会

陆大道

中国科学院 院士

中国科学院地理科学与资源研究所陆大道院士作题为《国情与国家战略》的分享。陆大道院士在阐述国情与地理国情的基本概念、内容和特点的基础上,就资源环境的基本状况、人-地关系耦合(匹配)特征、如何认识基本国情等内容进行系统性论述,指出新时代我国面临着国内外复杂形势,国家战略、方针、政策的制定与实施需要全球观和全国观念。陆大道院士认为中美新型大国关系与“一带一路”既是当今我国全球观念与全球战略,又是对国家发展总体态势实力的考量,二者在战略上相辅相成,融为一体。

符正平

中山大学自贸区综合研究院 院长

中山大学自贸区综合研究院院长符正平教授作题为《RCEP与中国自贸区建设》的分享。符教授首先介绍了《区域全面经济伙伴关系协定》RCEP发展历程,指出RCEP是对区域原有的5个“东盟+1”(10+1)自贸协定的整合和升级,具有以东盟为中心、软性条款较多、与CPTPP、印太经济框架成员交织等基本特征。在此背景下,符教授梳理了中国加快RCEP落地实施的举措、存在的问题以及未来深入推进RCEP实施的过程中需要重点解决路径。符教授指出RCEP的落实在贸易、投资的创造和转移方面初步成效,促进了价值链、产业链和供应链的跨境重组。强调中国服务业存在与国际经贸规则标准差异,其开放存在“准入不准营”等隐性壁垒问题。

刘云刚

华南师范大学地理科学学院 院长

刘云刚教授作题为《环南海命运共同体建设》的分享。从理解环南海的三个关键词“尼加拉”、“曼荼罗”和“势”为切入点,提出环南海的地缘政治概念和历史视阈下的环南海命运共同体。刘教授认为环南海命运共同体的构建,一是需要重视中国在环南海区域的象征性权力并加强海洋公共外交,二是进一步完善海外园区、自贸港区、共同开发油气田的政策对接,三是我国需要主动承担基础设施建设责任等,四是我国仍有必要对环南海国家的“领域化行为”做出及时响应,同时利用《国际海洋法公约》缔约国的身份积极改造公约。

专题报告:《2023年越南区域国别发展研究报告》研讨会

中山大学地理科学与规划学院、中国区域协调发展与乡村建设研究院梁育填教授作题为《2023年越南区域国别发展研究报告:中国-越南区域经济新态势》的专题报告。梁教授首先介绍越南区域国别的基本情况,基于实地调研和数据研判中国和越南经济合作的新态势。从重点投资区域来看,越南的重点投资区域为河内首都经济区和胡志明大都市区。从投资行业布局来看,河内首都经济区主要集聚电子信息制造业,胡志明大都市区聚集纺织和家电制造业。在此背景下,梁教授对越南的投资政策和营商环境进行详细讲解,阐述了中美脱钩断链对中越产业链和供应链的影响,以及中国企业投资越南的应对策略。最后,梁教授提出推进以“粤港澳大湾区-北部湾经济区-河内首都经济区”为核心的中越沿海经济带和中越“两国双园”的经贸合作区建设政策建议。

梁育填

中山大学地理科学与规划学院、中国区域协调发展与乡村建设研究院 教授

广东省科学院广州地理研究所原所长张虹鸥研究员认为当前国际形势日趋复杂,地缘政治与地缘经济相互作用,在开展国家经济关系研究的过程中,应综合考虑国际地缘政治因素的作用,日本、韩国和新加坡等与越南经贸往来的紧密合作态势也值得关注。

华南师范大学地理科学学院刘云刚教授认为《2023年越南区域国别发展研究报告:中国-越南区域经济新态势》系统性研究了中越之间区域经济合作现状,未来一方面可在东南亚建设基地、加强高校间合作或招聘越南的研究生,以便长期地深入研究,另一方面落实区域本土性,深入探究越南区域经济发展的同时,剖析我国对外投资、产业园区和企业对越南经济发展影响。

中山大学中国区域协调发展与乡村建设研究院李郇教授认为在中美贸易关系背景下,探讨中越之间区域经济合作具有现实意义和实践意义。李郇教授结合产业转移发展的历史脉络,认为未来深入研究的方向包括但不限于剖析在中美贸易发展等新背景下产业转移的新特征新态势及其对全球经济发展的影响,探究服务业如何更好地融合全球贸易体系以及分析如何将企业地需求转换成境外园区高质量发展等。

中山大学国际金融学院党委书记王彩萍教授结合金融学科背景和自身实地调研国内园区经验,从产业规划、金融投资风险、控参股模式等方面探究如何更好地推动产业园区的发展。一是未来可结合我国优势产业与越南产业规划导向,基于不同产业特性在边境口岸经济区或境外产业园区合理优化产业布局;二是从境外投资金融风险视角出发,未来可投资轻资产类公司或以控参股的形式进行对外投资。

中山大学地理科学与规划学院城市与区域规划系主任黄耿志教授基于地理学的学科背景提出,在区域国别成为一级学科的背景下不仅可联合中越两国各领域的专家共同承担重大项目,而且可通过构建更加紧密的中越经济命运共同体以撬动政治、文化等方面的命运共同体。就产业链外迁至越南这一话题,黄教授认为从地缘政治的角度来看,中越两国供应链产业链的深度互嵌有利于加深中越的经济合作,从而推动中越命运共同体的建设。

中山大学粤港澳发展研究院副院长李小瑛副教授基于经济学学科背景和粤港澳大湾区研究,认为在外部环境改变粤港澳大湾区原有区域合作模式的现实背景下,未来可从国家、区域、园区和企业层面进一步探究粤港澳大湾区与东南亚地区的区域合作。在国家层面,可学习借鉴日韩等国家如何与越南建设紧密的经贸往来;在区域层面,通过签订区域合作协议以保障区域经济合作的可持续性;在园区和企业层面,尝试建设飞地园区模式以及探究不同类型的企业在“走出去”过程中遇到的挑战与困难。

中山大学东南亚研究所副所长黎相宜副教授基于社会学学科背景,聚焦国际政治和社会因素对东南亚海外投资的影响,尤其强调越南国家的自主性和华人华侨因素在其中所发挥的作用。她认为在推进“一带一路”建设时,应充分尊重越南国家的自主性,以避免一些非预期后果。

中国企业“走出去”综合服务基地鹿琦副主任基于实务操作咨询的角度,阐述了结合供应链产业链的布局、边境经贸区与工业园区的双边合作、越南劳动力资源禀赋的未来趋势,提出我国应对“去中国化”的可行举措,以及如何服务好企业出海的策略。其中在供应链产业链布局中,鹿琦副主任认为我们需要增强供应链产业链的自主可控能力,研判供应链产业链以何种形式、何种途径布局于何处,从而可以更好地指导和服务“走出去”的企业。

美国罗格斯商学院杨瑞霖博士分享在实地调研过程中的见闻与思考。杨博士分享道,相较于二手数据或纯数据分析,实地调研能够获取第一手数据和访谈能够更加切身感受到国企业在全球化过程中所面临的困难与挑战。另外,杨博士认为未来需要关注我国制度变化与我国企业“走出去”间的模式,探究何种政策与机制能够帮助“走出去”企业更好地解决信息不对称等问题以适应海外投资环境。

会议最后,梁育填教授对参会师生表示感谢。

中国-东盟高质量发展需要汇聚多学科的优势,不定期组织中国-东盟高质量发展的会议,组织“走出去”的实地调研,为共建中国-东盟命运共同体献计献策。

合 影