收缩城市

月

年

Conceptualizing the nexus between spatiotemporal shrinkage patterns of natural cities and driving mechanisms: Insights into urban shrinkage in Northeast China

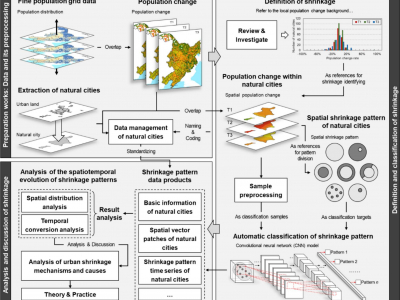

Urban shrinkage has become an inevitable problem for the sustainable urban development. For a long time, the administrative perspective has been the dominant perspective in urban research; however, administrative cities often cover vast rural areas that are much larger than the actual urban area, which makes it difficult to solve urban problems. Therefore, this study adopted the natural city perspective, focusing on Northeast China as the study area to study the spatial patterns of shrinking…

月

年

中国收缩城市的设计应对策略探索:以鹤岗工作坊为例

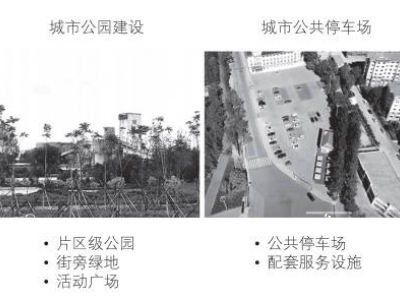

全球化背景下,城市收缩问题引起全世界广泛的讨论与研究。目前,国外学者对收缩城市已有较为系统的理论研究和实证探讨,而国内研究主要集中在收缩城市识别及客观认知层面,少有针对城市设计应对的探讨。2019年举办的“第一届中国收缩城市规划设计工作坊”,以资源收缩型的鹤岗市为例,探索通过城市设计手段应对城市收缩问题的可能路径,为我国收缩城市“瘦身强体”提供理论和实证基础。文章梳理并总结国外收缩城市应对的空间设计策略,整理并探讨工作坊成果,并将其与国外的实证案例进行对比分析。结果显示,国外经验中“规模缩减、空间维护与愿景构造”等方式值得借鉴。在此基础上,工作坊成果结合中国城市建设特点,提出具有鹤岗市特色的设计思想和方法。文章将其归纳为三个阶段:“瘦身” ——规模缩减与“空废”处理;“恢复” ——生态织补与社区营造;“强体” ——特色挖掘与机遇创造。整体而言,工作坊成果在借鉴国外经验的基础上,关注我国城市特点,对国内资源收缩型城市的设计应对有参考价值。

月

年

Shrinking Cities and Towns: Policy Responses to the Challenges

The special collection on Shrinking Cities and Towns: Policy Responses to the Challenges, Urban Planning, and Development Strategies is available in the ASCE Library (https://ascelibrary.org/jupddm/shrinking_cities_town).

月

年

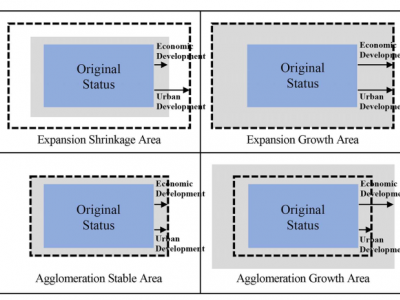

Identification of “Growth” and “Shrinkage” Pattern and Planning Strategies for Shrinking Cities Based on a Spatial Perspective of the Pearl River Delta Region

There are two opposing trends in urban development: one is the exponential growth of cities and the other is shrinking cities,” which are characterized by a decrease in number of residents. Since the 2008 financial crisis, there have been great changes in the Pearl River Delta (PRD), where growing and shrinking areas coexist. In this paper, we analyze cities' growth and shrinkage in respect of urban construction and economic vitality in the PRD in spatial term. Thus, we define land use changes…

月

年

产权视角下中国快速城镇化地区的增长与收缩——以珠江三角洲东莞市为例

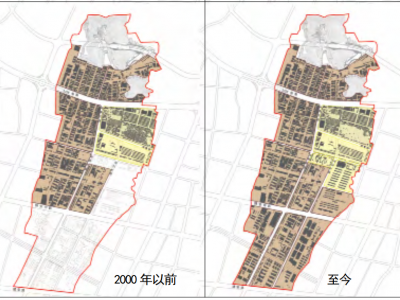

伴随全球化的蔓延,快速城镇化地区的增长与收缩已成为地区发展转型研究中的国际性话题.改革开放以来,珠江三角洲在外来资本和廉价劳动力的双重推动下实现了农村城镇化发展,随之出现了大量的"城乡一体化(Desakota)"混杂空间.然而,2008年的金融危机对城市发展造成了巨大冲击,地区产权结构的不同导致了更新政策的差异,城市中出现增长与收缩并存的新空间现象.基于此,文章从区域农村城镇化的特殊条件出发,结合城乡二元土地产权结构的制度背景,探索珠江三角洲"Desakota"形成的内在因素,并提出理解城镇增长与收缩的分析框架.后危机时代,城市国有土地和集体土地与国家产业政策的匹配程度存在巨大差异,为不同地区带来了截然不同的发展机会.实证分析部分以东莞市为例,通过夜间灯光数据探索城市增长与收缩的空间分布特征,同时结合典型地区的案例分析,从产权视角切入分析地区出现差异化发展的机制.土地是决定地区发展方向的本质性因素,城市中产权明确且结构单一的国有土地有利于更新置换并实现再增长,而产权零散、用地混杂的集体土地往往因改造成本高而难以推动更新发展,地区出现"穿孔式"收缩。

月

年

统一后原东德城市收缩现象及机制研究

20世纪90年代,收缩城市开始从欧美发达国家蔓延至东欧前社会主义国家,其中以统一后的德国东部城市最为典型.统一后原东德收缩城市的案例表明,城市收缩引发的人口流失与经济衰退现象,主要表现为企业大量倒闭,劳动力市场萎缩,人口总量及出生率急速下降以及城市失业率飙升等;而两德统一带来的体制变化是导致原东德城市收缩的主要原因,此外,人口流动,过激私有化,郊区化和过度补贴等一系列反应进一步加剧了城市的收缩;本文最后对统一后,在华盛顿共识的影响下原东德地区采取的断崖式改革所引起的城市变化进行了探讨和反思.

月

年

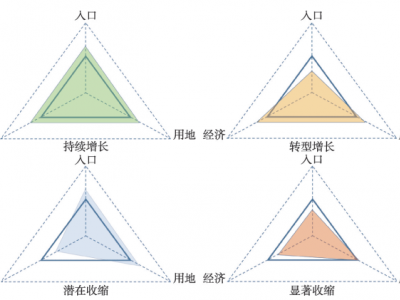

珠三角快速城镇化地区发展的增长与收缩新现象

珠江三角洲是世界范围内经济和城镇发展“增长奇迹”的典型地区,当中以东莞为代表的“外向型城镇化”模式长期受到国内外学者的关注.然而,2008年的金融危机冲击对东莞经济造成巨大冲击,市域范围同时出现了普遍增长与局部收缩两种截然不同的新空间现象.随着中国经济步入新常态,城镇化快速发展过程中伴随的局部收缩现象逐渐引起学界和社会的广泛讨论.基于此,从城镇发展要素的集聚与流动出发,结合经济、人口和用地三个维度,提出理解城镇增长与收缩的分析框架,并对不同类型特征的城镇进行区分:持续增长、转型增长、潜在收缩与显著收缩.在实证分析部分,文章以东莞为案例,通过考察各镇街单元城镇增长与收缩的时间演变和空间格局,结合典型城镇案例分析,从经济危机冲击、刘易斯转折点、路径依赖存在、制度环境安排四个方面探讨东莞城镇增长与收缩的形成机制,最后对增长与收缩的未来深化研究方向进行讨论.

月

年

局部收缩:后增长时代下的城市可持续发展争鸣

中国的城镇化长期是建立在"增长模式"下的顶层设计,城市增长与空间扩张是地理学者与规划政策界关注的经典命题。随着全球发展格局变化及中国"新常态"转型的来临,以中西部中小城市人口向东部迁移导致的发展放缓或停滞,以东北城市为代表的"局部收缩"已初见端倪,而在金融危机后,东部的工业城市也出现了部分"收缩"的空间。"收缩"表现为人口外流、GDP和地方财政增长乏力乃至城市空间衰败。如何科学辩证地认识城市增长、空间扩张与局部收缩的发生和转化机制,如何在慢增长或逆增长环境下实现城市可持续发展,是未来中国城镇化研究的重大挑战,也是地理、规划和相关学科学者亟需重点关注和研究的新命题。本期笔谈邀请了来自人文地理、城市规划、区域经济和公共管理等学科领域的学者就城市收缩的科学界定、识别方法以及后增长时代下中国城市可持续发展的规划设计响应路径等话题开展学术争鸣与讨论。

月

年

金融危机背景下农村城镇化地区收缩及规划应对——以东莞市长安镇上沙村为例

改革开放后,珠江三角洲在外来资本和地方政府的双重作用下实现了农村城镇化的快速发展。然而面临金融危机 的冲击,珠江三角洲地区产业经济资本外流和劳动力流出,表现为经济增速放缓和外来人口大量流失的收缩现象。文章以东 莞市长安镇上沙村为例,重点探索了农村城镇化地区村庄单元的收缩特征、形成机制和规划应对。研究表明,农村城镇化地 区存在以出租屋空置和厂房小型化分租为特征的空间收缩,且主要集中于旧村片区和老旧工业区;外向型加工制造业转型升 级和外来产业人口流失是导致村庄出现空间收缩的主要动因。为了避免村庄持续收缩,文章结合农村城镇化地区的收缩特征 和机制,借鉴欧美国家采取的“精明收缩”发展策略,重点从旧村片区、老旧工业区改造等方面提出建议。

月

年

收缩城市的形成与规划启示—基于新马克思主义城市理论的视角

以人口减少和经济衰退为特征的收缩城市,近年来已经引起国内外城市规划学者的广泛关注。文章基于新马克思主义城市理论,从资本流动的角度对城市收缩的概念、形成及类型进行解释,在分析资本流动与城市发展关系的基础上,提出收缩城市是过度积累危机的空间表现,而过度积累危机中出现的资本盈余和劳动盈余是导致城市出现收缩的主要动因。同时,根据经济全球化资本流动的特征,分别从依附关系、制造业转移、郊区化和地方制度响应四个方面分析不同类型收缩城市的形成机制,进而从规划方向指出收缩城市对我国城市发展的启示。