区域经济

月

年

中国撤县(市)设区对城市经济增长的影响分析

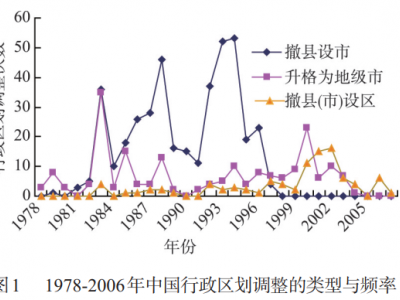

撤县(市)设区是通过打破行政区经济,减少行政区边界,实现以地级市为基础的经济一体化的重要手段,采用政策评估的常用工具——倍差法,对中国1990-2007年的撤县(市)设区的样本进行了分析,发现撤县(市)设区对城市经济增长具有约5年的短期促进作用,主要表现在人均GDP增长率、人均固定资产投资增长率、人均消费增长率等方面,对人均道路面积和人均公共汽车数量的增长率则是先抑后扬,对相邻城市的经济增长则具有约2年的短期促进作用;并以佛山撤县(市)设区为案例,分析了短期促进作用的来源和长期激励消失的原因,认为基础设施投资是政府在撤县(市)设区后的主要行为,以此带动产业转移和房地产消费,进而促进了经济增长;但由于撤县(市)设区削弱了地方政府的发展权限,向上级政府集中了资源的控制权,使得地方长期经济发展的激励消失.

月

年

中国土地财政增长之谜——分税制改革、土地财政增长的策略性

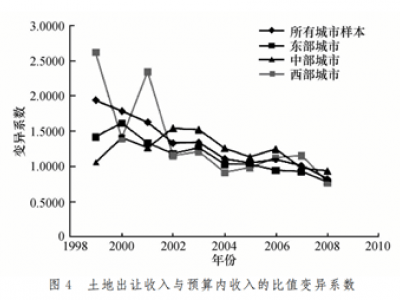

本文综合分税制改革、地方竞争等理论分析,建立一个时空动态面板计量模型,实证检验土地财政增长的策略性行为以及驱动因素,结果表明土地财政增长存在横向竞争模仿的策略互动和惯性依赖特征。房地产价格指数显著拉动土地财政增长,而人口密度、城市规模、城市开放度的影响显著为负。地方政府对土地财政的依赖程度随着经济发展水平的变化而变化,预算内财政缺口只能在一定时间段解释土地财政增长。

月

年

国外区域一体化对产业影响研究综述

区域一体化是全球化下区域经济发展和区域空间结构优化的重要趋势。改革开放后,区域一体化成为我国参与经济全球化,实现市场化改革的重要手段。近年来,各级政府积极推进的以城市为主体,以城市群为主要形式的区域一体化更是不断上升为国家战略。本文通过对国外区域一体化对参与方的产业带来的影响进行综述,集中探讨区域一体化下的产业结构变化、产业空间变化以及由此产生的经济增长效应,以期为中国区域一体化的实践提供有益启示。

月

年

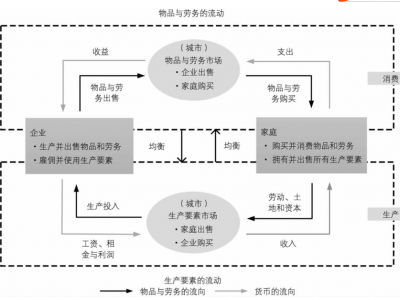

中国城市化的福利转向,城市与区域规划研究

进入21世纪,中国面临经济发展方式的转变,福利体系的建立成为政府的重要任务,与此相伴随的城市化也出现了转型的迹象,本文在构建经济增长与城市化的统一框架的基础上,认为城市化是经济增长的生产要素流动和福利分配的过程,把城市化与经济增长视为一个过程的两个方面,并从生产与福利的视角对中国城市化进程进行重新解析,认为在经历新中国成立后的高积累、低福利的城市化与改革开放后的高增长、福利两极分化的城市化后,中国城市化进程将随着刘易斯拐点的出现、社会保障体系的完善、土地制度的改革以及外部经济条件的变化,出现高成本、均福利的城市化福利转向。结合国外福利国家的建立而出现的空间变化的经验,本文指出中国城市化的福利转向将对城市发展模式、规模与空间结构产生的影响。

月

年

中国区域经济发展收敛的空间计量分析

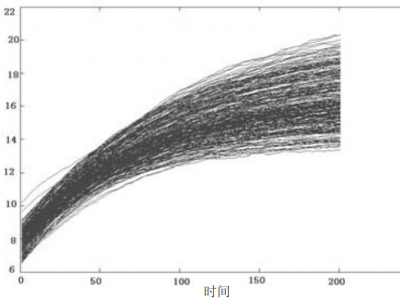

通过空间计量经济学经济收敛标准分析方法的扩展,就中国240 个地级及以上城市的经济增长收敛性展开讨论。运用Moran's I 探讨中国区域经济空间相关模式与集聚,发现1990-2007 年间人均GDP水平显示出强烈的全局正自相关,且局部空间结构相对稳定,各城市要脱离原来的集群有一定困难。文章指出收敛标准分析存在错误方程设定,空间计量分析方法是合适的。空间计量分析结果表明中国城市间存在绝对β收敛,与非空间模型相比收敛速度显著提高且可信,空间因素在区域经济增长与收敛过程中起到重要作用。但敏感性分析显示,绝对收敛的同一稳态以及在空间上并不稳健。从机制看,中国城市间同时存在新古典增长理论和新增长理论所强调的趋同机制。最后,对促进绝对收敛的区域政策进行了讨论,并提出通过模拟经济收敛过程,是判断区域政策有效性的重要工具。

月

年

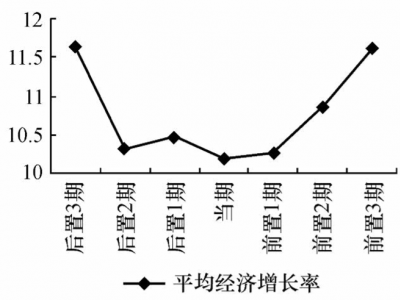

地方官员更替与经济增长

改革开放以来,中国的省长、省委书记更替成为一种常态,现有文献忽视了其对辖区经济增长的影响,该文对此进行了探讨.在理论上,我们讨论了多种地方官员更替影响短期经济增长的机制,强调省长、省委书记更替会对辖区经济增长带来短期的负面影响.在实证上,我们采用1979-2006年间我国29个省区的官员更替样本进行检验.结果发现,省长省委书记更替对辖区经济增长有显著的负面影响;这种影响的程度因地方官员更替频率、更替的地方官员的年龄等因素的不同而不同;地方官员更替主要影响辖区的短期经济增长波动,并非长期经济增长趋势.该文的发现是稳健的,能够增进对如何现实省区经济平稳增长的理解.

月

年

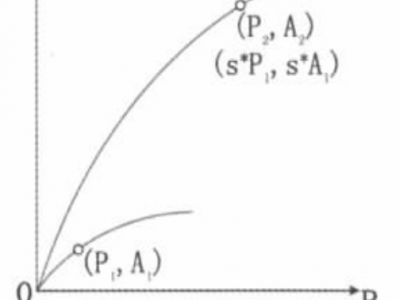

中国城市异速增长分析

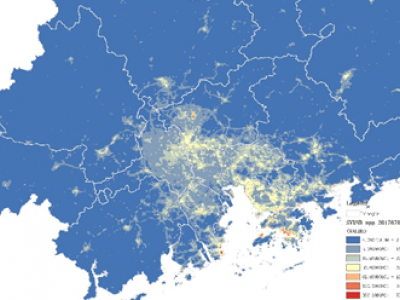

在对国内外城市异速增长方程的讨论进行回顾的基础上,采用1990年、2000年和2005年中国城市建成区和人口普查的城镇人口数据,分析了中国城市用地与城镇人口之间的异速增长关系,在对标度因子的标准值进行充分讨论后,认为1990年中国城市增长是负异速增长,2000年和2005年呈现正异速增长的状态,中国东、西部城市样本也表现出这种规律,而中部城市在1990年,2000年保持了原有的建设用地与人口增长的比例,但在中部崛起的政策下,2005年表现为正异速增长,该结论与中国在流动人口的变化、住房体制改革和开发区快速拓展有密切关系。

月

年

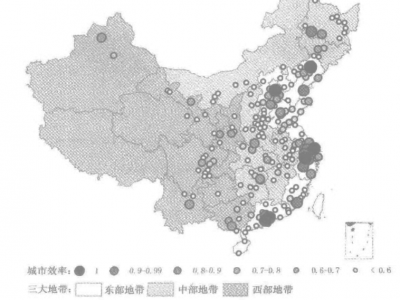

20世纪90年代中国城市效率的时空变化

尝试采用DEA测评中国202个地级及其以上城市的效率,进而探索中国城市效率在1990 ̄2000年间的时空变化,结果发现:目前中国城市效率较低,而且呈现与三大地带经济发展格局和城市行政等级相一致的空间格局。另外,进一步把城市效率分解为规模效率、利用效率和纯技术效率,发现中国城市的利用效率和纯技术效率普遍较高,但规模效率是影响中国城市效率空间格局和时空变化的主要因素;正是由于规模效率在1990 ̄2000年的下降抵消了利用效率、纯技术效率上升所带来的影响,造成目前中国城市效率普遍较低。因此,从规模效率的角度看中国城市目前还具有很大的发展潜力。